NotebookLMに「Deep Research」と「Fast Research」が追加されました。

実際に何度か試してみると、リサーチの進め方やソースとの付き合い方が少し変わりそうだと感じました。この記事では、このアップデートで何ができるようになったのかと、触ってみて分かったこと、どんな場面で効きそうかをまとめます。

NotebookLMのDeep Researchアップデートは何が変わったのか

今回のアップデートを一言でまとめると、

NotebookLMの画面から、AIに「ちゃんとリサーチしてレポートとソース一覧を出してもらえるモード」が使えるようになった

というイメージです。

もともとNotebookLMは、自分で選んだPDFやスライド、メモなどを読み込ませて、その範囲で要約や質問ができるノートツールという印象が強かったです。

そこにDeep Research/Fast Researchが加わったことで、

- NotebookLMの画面から、そのままリサーチを実行できる

- AIがWeb上の情報を調べてレポートとソース一覧を返してくれる

- その結果をノートとして保存し、続けて要約や構成案づくりを頼める

という流れが取れるようになりました。

大きなポイントだけ挙げると、次のようなアップデートだと捉えています。

- NotebookLMの中に「専属リサーチャー的なモード(Deep Research)」が増えた

- 質問 → Webリサーチ → レポート → ノート化 → 要約・スライド化、までを一つの場で進めやすくなった

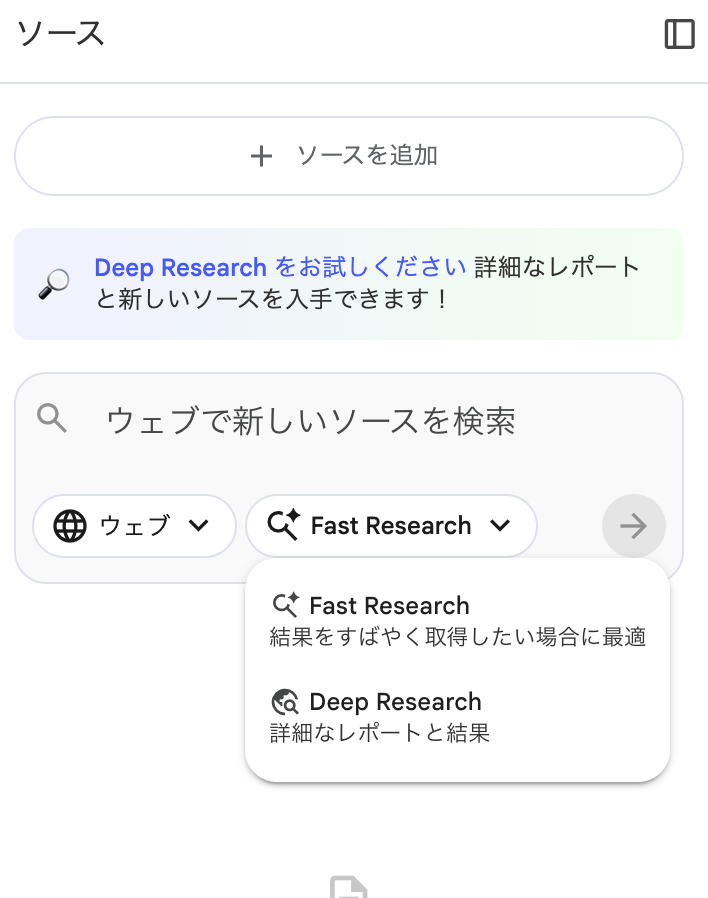

- ざっくり知りたいとき用の「Fast Research」と、しっかり調べたいとき用の「Deep Research」を選べる

ここからは、この二つのモードを実際に使ってみてどう感じたかを書いていきます。

Fast ResearchとDeep Researchを使ってみた感想

Fast Research:30秒くらいで全体像を押さえるモード

Fast Researchは、とにかく速いです。

私の環境だと、だいたい30秒くらいでレポートとソース一覧が返ってきました。

- 返ってくるまでが早い

- ソースも、体感としては信憑性が高そうなものを選んでくれている

という印象で、「まずは全体像だけ掴みたい」というときにちょうど良いモードだと感じました。

何かテーマが浮かんだときに、とりあえずFastで一回投げておくと、

- どういう観点で語られがちなテーマなのか

- 代表的なソースがどんなものか

が短時間で見えてきます。そこからNotebookLM側に「重要なところだけまとめて」「要点を三つに整理して」などと続けて指示すれば、さらにコンパクトに整理できます。

Deep Research:5分くらいかけて厚めに調べてくれるモード

Deep Researchは、しっかり時間をかけて調べてくれるモードです。

体感としては、だいたい5分くらい回してくれます。

同じテーマで何回か試してみたところ、Fastよりも

- ソースの数が多いことが多い

- PDFもしっかり拾っている

- ソースも大手の記事を持ってくることが多く、全体として安定している

という感覚がありました。

「このテーマは一度ちゃんと整理しておきたい」「あとで資料のベースにしたい」という場合は、最初からDeep Researchを選んだ方が安心感があります。レポートだけでなくソース一覧も見えるので、NotebookLMに取り込んでから「このPDFとこのサイトを軸に要約してほしい」といった指定もしやすいです。

私の中では、

- ざっくり全体像 → Fast Research

- しっかり深掘り → Deep Research

という役割分担がしっくりきています。

良い意味での安定感と、少し使いづらく感じたところ

ソースの安定感はかなり高い

Fast/Deepどちらも、何度か試してみた範囲では、

- よく分からないまとめサイトばかり、という感じではない

- 大手の記事など、比較的信憑性が高そうなソースが多い

- という印象でした。

「AIにリサーチを任せると、変なサイトばかり参照されるのでは?」という不安は正直ありましたが、そこについてはかなり安心して使えると感じました。もちろん最終的な判断は自分で行う前提ですが、ゼロから検索して10タブ開くよりは、「まずはDeep Researchに一周してもらう」という選択肢は十分ありだと思います。

そのまま使うと英語ソースだらけになる

一方で、「ここは少し癖があるな」と感じたのが言語まわりです。

条件を何もつけずにDeep Researchを動かすと、私のケースでは基本的に英語のソースが中心でした。

海外のサイトの方が最新情報や情報量の面で強い場面もあると思いますが、

- ぱっと見で内容が分からない

- ソースの信憑性を自分で判断しづらい

という意味で、日本語だけで読みたいときには使いづらさもありました。

試しに、指示の段階で「日本語のソースだけで調べてください」と伝えてみたところ、その回は日本語のソースだけを持ってきてくれました。この動き自体は分かりやすかったので、今は次のような書き方をしています。

- 日本語だけで良いとき

→「日本語のソースだけを使って調べてください」 - 日本語メインで、必要なら英語もほしいとき

→「日本語のソースを優先しつつ、必要に応じて英語も含めてください」

この一行を書いておくかどうかで、後から読むときの負担がだいぶ変わると感じました。

NotebookLM本来の「自分でソースを選べる良さ」とのバランス

個人的に、NotebookLMの一番の魅力は

自分の好きなソースや、自分で選んだソースを入れて、そのチャットボットを作れる

ところだと思っています。

- どの資料を入れているか、自分で把握できる

- 「このノートはこのソースだけで成立している」という状態を作れる

という意味で、「中身を自分で管理している感覚」があるのは大きいです。

Deep Researchで拾ってきたソースが信憑性に欠ける、ということではありません。ただ、

- 自分で選んだソースだけで固めたノート

- AIが自動で拾ってきたソースも含まれるノート

この二つは性質が少し違います。すべてをDeep Research寄りにしてしまうと、NotebookLMならではの安心感が薄れる場面もありそうだと感じました。

今のところ、自分の中で落ち着いている使い方はこんなイメージです。

- 最初のリサーチや抜け漏れチェック

→ Deep Research/Fast Researchに任せる - 長く使う前提のソースや、「ここは確実に信頼したい」と思う資料

→ 自分で選んでNotebookLMに入れていく

アップデート自体はかなり強力ですが、「全部Deep Researchで済ませる」というより、「リサーチの入口と幅を広げつつ、軸になるソースは自分で握る」くらいの距離感が、今はちょうど良いと感じています。

Deep Researchが効きそうだと感じた場面(三つに絞ると)

使ってみて、「ここなら特にハマりやすそう」と感じた場面を三つに絞ると、次のようなイメージでした。

- 新しいテーマの全体像をざっくり掴みたいとき

まずFastかDeepで一回回して、全体の論点と代表的なソースを把握してから、自分で気になる部分だけ深掘りしていく使い方です。 - 何かを書き始める前に、背景だけ整理しておきたいとき

記事や資料の「背景説明」部分を作る前に、Deep Researchで一度まとめてもらい、その内容を自分の言葉に書き換えていくイメージです。 - 情報源の抜け漏れをチェックしたいとき

すでに自分である程度調べたあとに、Deep Researchにも同じテーマを投げてみて、「自分が見ていなかったソースがあるか」を確認する用途です。

どれも「最初から最後までAIに任せ切る」というより、「人間の前後の作業を軽くするための中継ポイント」として使うとちょうど良いと感じました。

まとめ:今のところの印象

今の時点でのざっくりした結論はこうです。

- Fast Researchは、30秒で全体像を掴む用途としてかなり使いやすい

- Deep Researchは、5分かけて厚めに調べてほしいときの選択肢として安心感がある

- ソースの安定性は高いと感じる一方で、何も言わないと英語ソースだらけになりやすい

- NotebookLM本来の「自分でソースを選べる良さ」は引き続き大事なので、リサーチと抜け漏れチェック中心にDeep Researchを使うのがちょうど良さそう

今後も使いながら、「ここはDeepに任せて、ここは自分でソースを管理する」という線引きを少しずつ調整していこうと思っています。

よくある質問

Q: NotebookLMのDeep Researchアップデートは、そもそもどんな機能ですか?

A: NotebookLMの画面から「Deep Research」というモードを使えるようになり、AIがWeb上の情報を自動で調べてレポートとソース一覧をまとめて返してくれる機能です。その結果をノートとして保存し、続けて要約やスライド構成などを依頼できるようになりました。

Q: Fast ResearchとDeep Researchの違いは何ですか?

A: Fast Researchは体感30秒くらいで結果が返ってくるスピード重視のモードで、まず全体像を掴みたいときに向いていると感じました。Deep Researchは5分くらいかけてしっかり調べてくれるモードで、ソースの数も多く、PDFもしっかり拾ってくれることが多いです。

Q: Deep Researchのソースの信頼性はどう感じましたか?

A: 私が試した範囲では、大手の記事など、比較的信憑性が高そうなソースを選んでくれることが多く、全体として安定している印象でした。最終的な判断は自分で行う前提ですが、ゼロから検索してリンクを集めるよりは、十分スタート地点として使えると感じています。

Q: 言語まわりで気をつけた方が良いことはありますか?

A: 何も指定しないと英語ソースが中心になることが多く、日本語だけで読みたい場合は少し使いづらさがありました。「日本語のソースだけを使って調べてください」「日本語のソースを優先してください」などと、指示の段階で条件を書いておくと、日本語中心でも使いやすかったです。

Q: NotebookLM本来の使い方との関係はどうなりますか?

A: Deep Researchで拾ってきたソースが信憑性に欠けるわけではありませんが、自分でソースを選んでチャットボットを作れる点はNotebookLMの大きな魅力だと感じています。最初のリサーチや抜け漏れチェックはDeep Researchに任せつつ、長く使うソースや重要な資料は自分で選んでNotebookLMに入れる、という使い分けが今のところしっくりきています。