NotebookLMの新機能を“通し”で使いました。同じ資料で音声を4パターン聴き比べ、フラッシュカード化→テスト生成まで一気に回すと、準備から復習までの切り替えが軽くなりました。短い音声で入口をつくり、必要なところだけ深めて、カード→テストで締める流れが日常運用にそのまま馴染みました。

何が変わった? アップデートの要点(音声4パターン/カード/テスト)

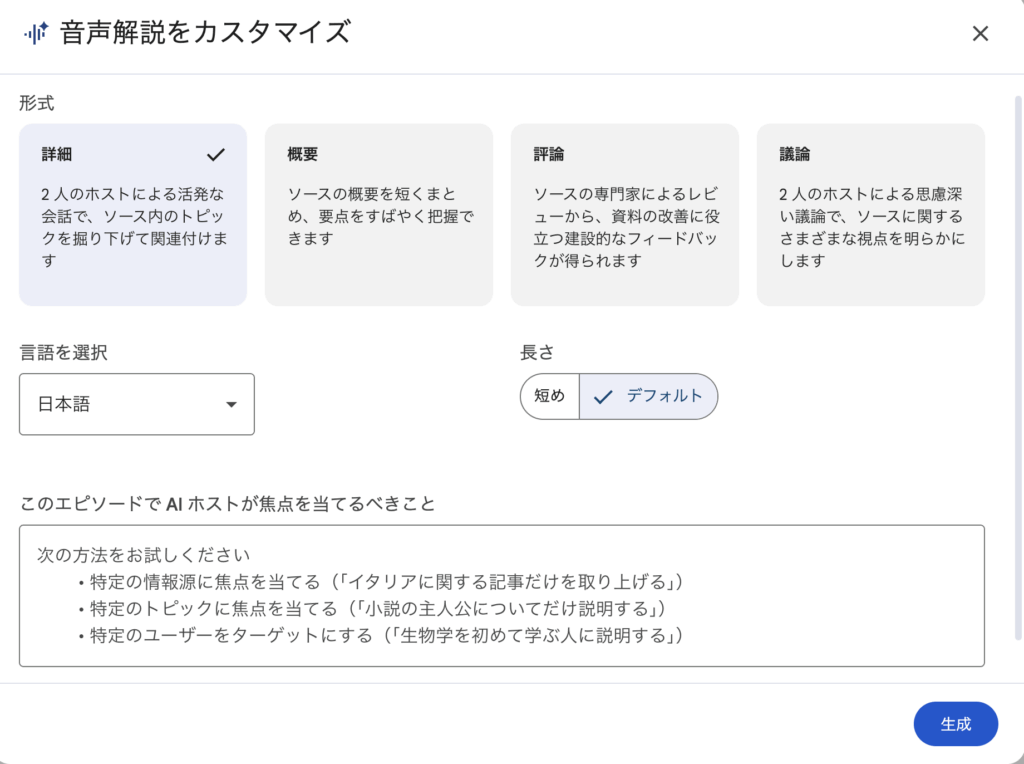

- 音声解説:従来の「詳細」に加え「概要/評論/議論」を選択可能。同じ資料で4パターンを切り替え、要点把握(概要)/評価整理(評論)/多視点の深掘り(議論)を使い分けられました。

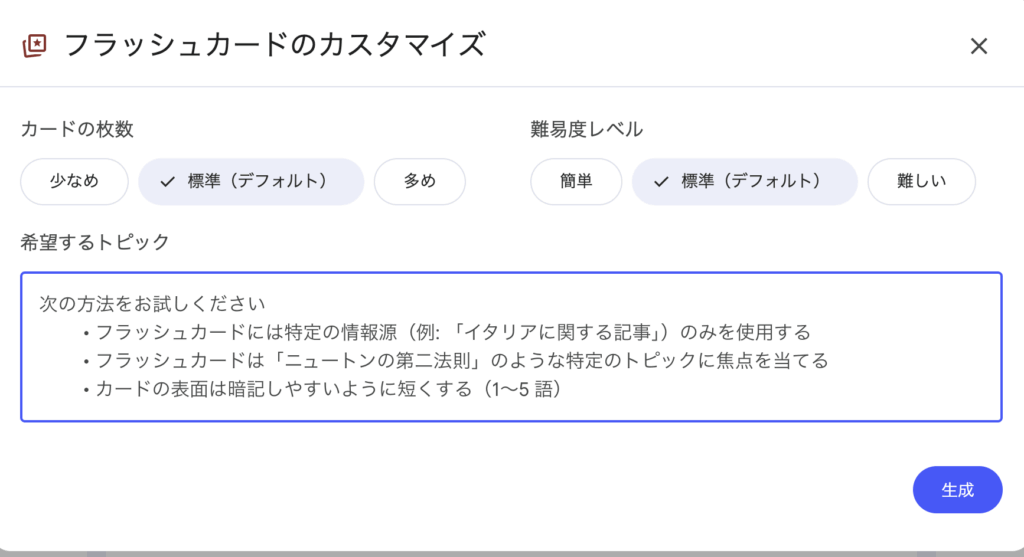

- フラッシュカード:ノートから一問一答を自動生成。枚数・難易度を指定でき、分からない項目は[説明]で補足をすぐ確認できました。

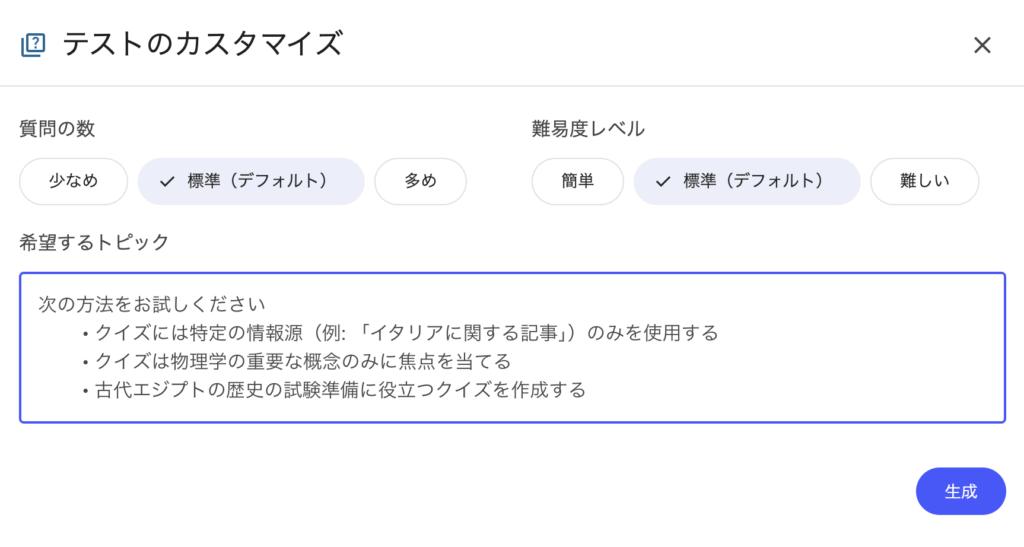

- テスト生成:資料ベースで選択式+記述式のテストを自動作成。解答後に採点と解説が表示され、その場で弱点を把握できました。

音声はどれをいつ使う? 概要・議論・評論・詳細の使い分け

同じ資料で詳細・概要・評論・議論を続けて生成し、朝の支度中に流して聴き比べました。日常使いは概要がいちばんしっくりきます。短く要点だけ掴んで、必要な時だけ深掘りへ移る流れが扱いやすかったです。

- 概要:支度中や移動前に一周できる短さで、会議前の芯出しに向く

- 議論:視点を増やしたいタイミングで追加生成し、考えを広げる

- 評論:論点の優先度や課題整理をするときの材料集めに向く

- 詳細:抜け漏れ確認として一度流しておくと安心

長尺は十分を超えることもあり、私には「短く掴む→必要箇所だけ長めに聴く」の順番が合いました。

フラッシュカードは役立つ? 英語用語・定義の定着と運用ルール

概要で骨子を掴んだ直後にカード化して回しました。まずは標準の枚数・難易度で始め、周回しながら調整していく運用です。

- 分からない項目は[説明]ボタンですぐ補足でき、引っかかりが残りにくい

- 英語の専門用語や定義の定着に相性がよく、単語カード感覚で回せる

- 短時間の周回を積み上げやすく、学習のリズムを崩しにくい

一方で、移動中にも回したいのでモバイルアプリで運用できると理想だと感じました。

テスト生成の精度は? 採点・解説と弱点可視化、限界と対処

同じ資料からテストを作成し、その場で解いて採点と解説まで確認しました。カードとの往復で弱点が素早く露出します。

- 解説で誤解ポイントが明確になり、カードの出題を作り直す判断が早い

- 難易度や設問数を調整でき、仕上げ期の総点検にも合わせやすい

- 「カードで覚える→テストで揺さぶる」の役割分担が自然に回る

長文や多段の因果が絡む設問は精度があと一歩に感じる場面があり、最後は人の追記で締めました。こちらもモバイルで解けると運用がさらに楽になります。

私の回し方(手順) 概要→カード→難易度調整→テスト→カード再設計

- 概要で全体像を掴む

- そのままフラッシュカード化(標準の枚数・難易度で開始)

- 周回しながら苦手だけ難易度を上げる

- テスト生成→解答→採点と解説で弱点を特定

- 弱点に合わせてカードを作り直し、もう一周

つまずきと回避策 モバイル運用/長文・多段因果への補強

- モバイルアプリの使い勝手:移動中にカード周回やテスト練習をやりたい私には、アプリ面の薄さが惜しく感じました。

- 長文・多段の因果:シンプルな内容は気持ちよく解けますが、長い記述や多段論理は“あと一歩”。人の追記で締めることがありました。

どんな場面で効く? 商談前/資格直前/新人研修の具体例

- 音声解説:商談資料の概要だけを直前に聴く/英語資料を日本語の概要音声にして家事中に流す

- フラッシュカード:資格の直前期に過去問や要点メモをカード化/新メンバー向けに社内用語だけカード化して共有

- テスト生成:新人研修で理解度を即時確認/授業の単元締めでテスト→解説まで一気に回す

まとめ

NotebookLMの新機能は、同じ資料で音声(概要/評論/議論/詳細)→フラッシュカード→テスト生成までを一続きに扱える点が便利でした。私は日常は短い「概要」を起点にし、必要なときだけ「議論」や「評論」で深める運びが合います。カードは説明ボタンで補足をすぐ確認でき、テストは採点と解説まで出るので、どこを見直すべきかがその場で把握しやすい印象でした。実運用の場面は、会議直前の要点確認や学習のまとまった復習などがイメージしやすく、資料ごとに音声→カード→テストを必要分だけ組み合わせる使い方が現実的だと感じました。