GPT-5に変わってから、「精度は高いけれど、文章がちょっと機械的で固いな」と感じる場面が増えていました。

今回のGPT-5.1では、その“冷たさ”の部分にかなり手が入っていて、ブログや資料づくりのときの違和感がだいぶ減った印象です。この記事では、公式アップデートの要点と、実際にInstant/Thinkingを使ってみて感じた変化をまとめます。

アップデート内容

ざっくり言うと、GPT-5.1は「モデルの役割分け」と「会話のしやすさ」が整理されたアップデートという印象です。細かい仕様は公式に譲りつつ、自分が把握している範囲をこう整理しています。

GPT-5.1 全体の変化

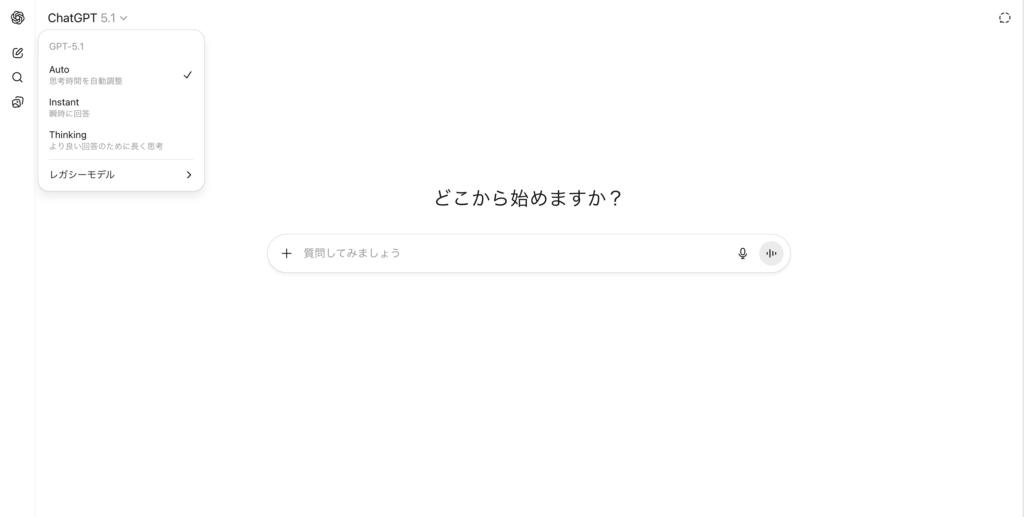

- 標準モデルが GPT-5 から GPT-5.1 に切り替わった

- モデル選択が Instant / Thinking / Auto の3つで考えればよくなった

- 会話のトーンをあらかじめ選べるようになり、パーソナライズしやすくなった

モデルごとのざっくり役割

- GPT-5.1 Instant

日常のやりとりや文章生成向け。口調が少し柔らかくなっていて、指示にも素直に従ってくれる“標準担当”。 - GPT-5.1 Thinking

条件整理・要件定義・比較検討など、「ちゃんと考えてほしいタスク」担当。必要に応じて長く考えてから答えてくれる。 - GPT-5.1 Auto

Instant と Thinking のどちらを使うかを裏側で自動選択してくれる入口。モデルを意識したくないとき用。

そのほか押さえておきたい点

-

しばらくは従来の GPT-5 もレガシーモデルとして選択可能

-

会話トーンは複数プリセットから選べるので、「今のしゃべり方が合わない」人は切り替えられる

-

安全性や評価まわりもアップデートされている

GPT-5.1を触ってまず感じたこと

口調が「めちゃフランクでもなく、硬すぎもしない」バランスに落ち着いた

一番わかりやすかったのは、口調の変化です。

GPT-5のときは、全体的にかなり機械的で、ブログ記事を書いたり資料の構成を作ったりするときに「ちょっと固すぎるな」と感じることが多く、そのトーンを直すのに意外と時間がかかっていました。

GPT-5.1では、ここがかなり改善された感覚です。

- 以前より口調が少し柔らかくなった

- とはいえ、砕けすぎてはいなくて、フランクさのバランスがちょうどいい

- 文章の“あとから人間味を足す作業”がかなり減った

「めちゃくちゃフランク」というほどラフでもなく、「ビジネス資料にしか使えない固さ」でもない、ちょうど中間あたりに落ち着いている感じで、個人的にはかなり使いやすくなりました。

ブログ・資料づくりの“トーン直しタイム”が減った

ブログや資料の構成を一気に生成させるとき、GPT-5では「内容はいいけれど、文章が硬くてそのままでは出せない」というケースが多く、最終的なトーン調整に手間がかかっていました。

GPT-5.1に切り替えてからは、

- 最初から「ですます調で読みやすい」文章が出てきやすい

- 細かい言い回しだけを直せばよく、根本的なトーンを作り直すことが減った

という変化を感じています。

「生成された文章をゼロから書き直す」というより、「すでに自分のトーンに近いテキストを微調整する」感覚に近づきました。

GPT-5.1 Instant:寄り添い方がちょうどよく、仕事にも使いやすい

Instantは「柔らかいけれど甘くない」

他の記事でも触れられていますが、GPT-5.1 Instantはとくに「寄り添ってくれる感じ」「柔らかい感じ」が強くなっています。実際に使ってみても、

- こちらの意図や状況に軽く触れてから本題に入ってくる

- かといって、必要以上に感情的な相づちを打つわけでもない

というバランスで、「共感表現が増えたけれど、業務で使うにはちょうどいいフランクさ」という印象です。

ブログ記事や社内向け資料のたたき台を作るときも、

- こちらが指定したトーン(ですます調/硬すぎない等)を守りつつ

- 構成や言い回しを自然な形に整えてくれる

ので、初稿づくりの相棒としてはかなり扱いやすくなりました。

指示に対する素直さも上がった感覚

Instantはトーンだけでなく、「指示への素直さ」も上がったと感じています。たとえば、

- 「見出しはシンプルに」

- 「この段落は触らないで、こっちだけ書き換えて」

- 「ビジネス寄りにしつつ、固くしすぎないで」

といった細かいオーダーを組み合わせて投げても、途中でルールを忘れにくくなりました。

「細かい条件を守りながら、読みやすさも両立してくれる」という点で、日々のテキストワークにはだいぶ向きが良くなっています。

GPT-5.1 Thinking:本当に考えてほしいときに、しっかり時間を使ってくれる

複雑な相談では、5分近く“考えてから”返してくることも

GPT-5.1 Thinkingでいちばん驚いたのは、「考えてほしいときは、本当に長く考えてくれる」ようになったことです。

要件が複雑な相談や、条件の多い構成づくりのようなタスクを投げると、

時には5分近く試行してから、まとめて回答を返してくれることがありました。

そのぶん、

- 回答の骨組みがしっかりしている

- 欲しかった観点がきちんと入っていることが多い

ので、「この内容なら、5分は待てるな」と感じるレベルです。

GPT-5のThinkingと比べても、「待っただけの中身がちゃんと返ってくる」印象が強くなりました。

Thinkingを「使わなくていい質問」には、ちゃんと早めに返してくれる

一方で、Thinkingに向いていないような簡単な質問を投げたときも、

ただダラダラ考え続けるわけではなく、比較的早めに生成してくれます。

- Thinking=「常に重い」のではなく、質問の難しさに応じて考える時間を調整している

- 軽い質問なら、Instantに近い感覚でサクッと返ってくる

という“臨機応変さ”があり、「Thinkingにしておいたせいで、全部が遅くなる」という印象はあまりありませんでした。

公式でも「質問に応じて思考時間を調整する」と説明されていますが、その挙動を実際の利用でも体感できた形です。

トーンが合わないときは、8種類のパーソナライズで調整できる

私は現状、トーン設定をいじらずにそのまま使っていますが、

「もう少しビジネス寄りに」「もっとフレンドリーに」など、好みがはっきりしている人にはパーソナライズも選択肢になります。

- ChatGPT内に8種類のトーン・性格プリセットが用意されている

- デフォルトで物足りない場合は、そこから好みのスタイルを選べる

という構成なので、「標準のしゃべり方がどうしても合わない」という人は、まずここから試してみるといいかもしれません。

Instant/Thinkingそれぞれの“性格”に対して、さらに自分好みのしゃべり方を上乗せできるイメージです。

GPT-5からGPT-5.1に変えて、具体的に何が楽になったか

一番の変化は「トーン修正の手間が消えたこと」

GPT-5からGPT-5.1に切り替えて、いちばん体感として大きかったのは、

- 「文章は悪くないけれど、冷たくて硬い」という状態から

- 「そのままでも読ませられるレベルの柔らかさ」に近づいたこと

です。

ブログの記事作成や、資料の構成案を作るときに、

- まずGPTに一気に叩き台を出してもらう

- その後、トーンを人力でほぐしていく

という2ステップだったのが、いまは「2をかなり薄くできている」感覚があります。

構成や中身のチェックに時間を回しやすくなったのは、地味ですが大きな変化です。

Thinkingは「ここぞ」というときに使うと相性がいい

Thinkingは便利ですが、「なんでもThinking」で運用すると、

どうしても待ち時間が気になる場面も出てきます。

体感的には、

- ブログの構成や見出しパターンをいくつか出す → Instantで十分

- その構成案を深堀りして、「何を書くべきか」をじっくり整理したい → Thinkingが向く

といった使い分けがしっくりきました。

Autoに任せてしまうのも一つですが、

「ここはちゃんと考えてほしい」「ここはサクッとでいい」と自分で決めて切り替えると、

GPT-5.1の特性をより活かしやすいと感じています。

まとめ:GPT-5.1は誰に向いていそうか

実際に使ってみた感覚として、GPT-5.1はとくに次のような人に向いていそうです。

- ブログやオウンドメディアの記事を、ChatGPTと一緒に組み立てている人

- 資料の構成や文章のトーンにこだわりがあり、「固すぎる文章」を直すのが負担になっていた人

- Instantで日常的な文章生成を回しつつ、Thinkingで要件定義や深い整理も任せたい人

逆に、「たまに短い質問をするだけ」「技術的な検証がメイン」という使い方であれば、

5.1にすぐ切り替えなくても、大きな支障はないかもしれません。

とはいえ、「5はちょっと冷たいな」と感じていたなら、

InstantとThinkingをそれぞれ数日ずつ触ってみるだけでも、

会話のしやすさと“待つ価値がある”Thinkingの使いどころは、十分に体感できると思います。