2025年11月14日、OpenAIはChatGPTに新機能「グループチャット」を追加しました。複数人のメンバーとChatGPTが同じチャット画面に参加し、ファイル共有や検索、画像生成などを同じスレッド上で扱えるようになるアップデートです。本記事では、このグループチャット機能の概要とできること/できないこと、料金プランとの関係、業務で使う際のポイントを整理します。

この投稿の目次

ToggleChatGPTグループチャット機能とは?

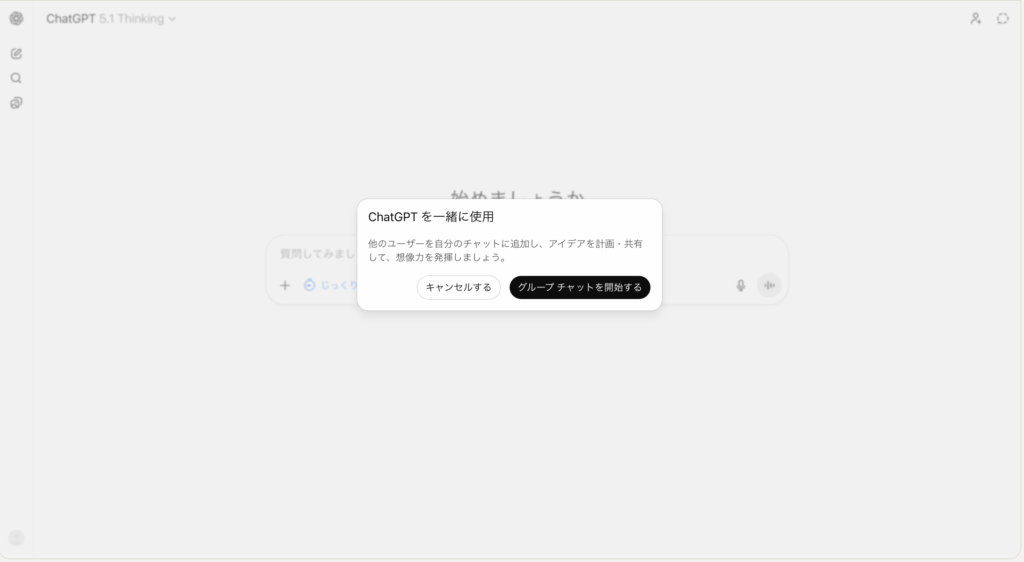

今回のアップデートで、ChatGPTに「グループチャット」という単位が新しく追加されました。

1つのチャットルームに最大20人までのユーザーとChatGPTを同時に招待し、同じスレッド上で会話できます。

ポイントになるのは、「人だけのグループチャット」ではなく、「人+ChatGPT」で会話できる場が用意されたことです。これまで個人チャットでやっていた相談や下書きづくりを、メンバー全員が見ているスレッド上で行えるようになりました。

複数人とChatGPTが同じスレッドで話せる仕組み

グループチャットでは、最大20人までのユーザーを招待できます。招待はリンク経由で行い、リンクを知っている人が参加できる仕組みです。

ChatGPTは他のメンバーと同じ「1ユーザー」として参加し、次のようなタイミングで会話に入ってきます。

- 「@ChatGPT」とメンションされたとき

- ChatGPT宛ての返信があったとき

- 自動応答モードがオンで、明らかにAIへの質問だと判断されたとき

すべてのメッセージに必ず返事をするわけではなく、会話の流れを見ながら「入る/黙る」を切り替えるイメージです。必要なときだけ@ChatGPTで指名する、という使い方もしやすくなっています。

個人チャットとは分離された“グループの部屋”

グループチャットは、これまでの1対1チャットとは完全に分かれた「部屋」として扱われます。

- 個人チャットで使っている「メモリ(記憶)」やアカウント全体のカスタム指示は、グループ側には共有されない

- 既存の1対1チャットからグループ化するときは、「元のチャットをコピーした新しいグループ」が作られ、元の個人チャットはそのまま残る

プライベートなやりとりと、チームで共有するやりとりを分けたまま使いつつ、グループごとに専用のカスタム指示を設定して「このグループではこう答えてほしい」という振る舞いを分けられる設計です。

ChatGPTグループチャットでできること

グループチャットで「何ができるか」は、個人チャットでよく使う機能の延長線上にあります。初めて触るときに押さえておきたい範囲に絞って整理します。

グループを作成してメンバーを招待する

- Web版・モバイル版ともに、画面右上の人型アイコンから新しいグループチャットを作成できる

- 既存の1対1チャットからグループを作ることもでき、その場合は元チャットのコピーが新しいグループとして作成される

- 参加は「招待リンク」経由のみで、リンクを知っている人が参加できる(1〜20人まで)

既存のチャットツールと同じ感覚で、「この案件のメンバー用グループ」「このプロジェクト用グループ」といった単位をつくりやすい構成です。

ChatGPTを“メンバーの一人”として呼び出す

グループチャットの中で、ChatGPTは他のメンバーと並ぶ1ユーザーとして表示されます。

- ブレスト中に「@ChatGPT、この条件で3案出して」と依頼する

- 提案文を貼って「@ChatGPT、BtoB向けに少し固めて」と編集を頼む

- 会議後に「@ChatGPT、決定事項と担当者ごとのToDoを箇条書きにして」と整理を任せる

といった形で、いつものプロンプトをそのまま共有の場で投げられます。

「自分のチャットで作業 → 結果をコピペして共有」という二段構えを、少しずつ減らしていけるイメージです。

グループで使える主なAI機能

グループチャットでは、次のような機能が標準で利用できます。

- ファイルアップロード(PDF/画像/ドキュメントなど)と、その場での共有

- Web検索を使った情報収集

- 画像生成と、画像アップロード・画像内容の説明

- デバイスのマイクを使った音声入力(ディクテーション)

- グループごとのカスタム指示(トーンや目的など)

ざっくり言うと、「個人チャットで当たり前に使っていた基本機能の多くを、そのままグループの場に持ち込める」という整理です。

ChatGPTグループチャットで使えない機能と現在の制約

一方で、グループチャットからはまだ使えない機能もあります。「1対1チャットでできること=グループでも全部できる」ではない点は、最初に押さえておきたいところです。

グループチャットから呼び出せない主な機能

現時点では、グループチャットからは次のような機能は利用できません。

- Canvas

- フルの音声会話モード(Voice mode)

- Python/Data Analysis

- Deep Research

- Tasks/Connectors/Apps(外部サービス連携などを含む)

- Agent mode

- アカウント全体のメモリとカスタム指示

データ分析や高度なリサーチ、外部サービスとの細かい連携、エージェント的な自動処理は、今のところグループチャットの外側で使う前提です。

また、対応機能としては文書ファイルや画像が中心で、動画ファイルなどはグループチャットの対象外と見ておいた方がギャップが少ないと感じました。

人数・権限・履歴まわりの前提

仕様面では、次のような制約があります。

- 参加できるのは1グループあたり最大20人

- ChatGPTの応答は「答えている相手のアカウント」の利用枠を消費し、人間同士のメッセージにはレート制限がかからない

- 新しく参加した人も、それ以前の会話やファイルを含めて履歴を遡って閲覧できる

- 個人のメモリやアカウント全体のカスタム指示はグループには使われない(グループ専用の指示のみ有効)

大規模な全社チャットや細かいロール分けが必要な場というよりは、「少人数チームでのブレストや資料叩き台づくり」に寄った設計になっています。

ChatGPTグループチャットの料金プラン

料金面でのポイントは、「グループチャット機能そのものは無料プランでも使える」という点です。

- Freeプランでも、グループの作成・参加は追加料金なしで利用可能

- ChatGPTの返答は GPT-5.1 Auto が使われ、どのモデルが使われるかは「質問した人のプラン」に応じて自動で切り替わる

- 画像生成・Web検索・ファイル解析などを行ったときの利用枠は、そのリクエストを送ったユーザーのアカウントで消費される

いただいた前提に沿って、プランと料金を整理すると次の通りです。

| プラン | 月額料金 | 年額料金 |

|---|---|---|

| Free | 無料 | 無料 |

| ChatGPT Plus | 月額20ドル | 年額240ドル |

| ChatGPT Pro | 月額200ドル | 年額2,400ドル |

| ChatGPT Business | 月額30ドル/ユーザー(年額プランは月額25ドル/ユーザー) | 年額プランは月額25ドル/ユーザー相当 |

「どんな機能なのか試してみる」「チームでのハマり方を知りたい」といった目的であれば、まずはFreeプランのままで十分です。画像生成やファイル解析を含めて頻度高く使うイメージがある場合は、有料プラン側で余裕を持っておくと安心という位置づけになります。

ChatGPTグループチャットを使ってみて感じたこと

まだ本格的に案件を回すところまでは試せていませんが、実際に触ってみて特に強く感じたのは次の3点です。

1つ目は、ブレスト中にAIの案をその場で呼び出せるようになったことです。

これまでは、「一度自分のチャットに戻って相談 → 結果をコピペして共有」が当たり前でした。グループチャットでは、メンバー同士のやりとりの途中で、

- 「この条件で3案出して」

- 「もう少しビジネス寄りのトーンにして」

といった依頼をそのまま@ChatGPTに投げられます。会話の流れを止めずに「AIからも1セット案を足す」感覚で使えるのは、思っていた以上に楽でした。

2つ目は、プロンプトと回答が1本のログにまとまることです。

誰がどんなプロンプトを投げて、どんな回答が返ってきたのかが、1つのスレッドの中に残ります。結果だけでなく「質問と回答のセット」が共有されるので、このアイデアはどの質問から生まれたのか、どういう経緯で現在の案に至ったのかを後から追いやすいと感じました。

3つ目は、作り込む作業は1対1チャットとの使い分けが現実的ということです。

集中して文章を書きたいときや、プロンプトを細かく試行錯誤したいときは、やはり個人チャットの方が落ち着きます。今のところのイメージとしては、

- 個人チャット:自分の作業や下書きを一気に進める場所

- グループチャット:人の会話とAIの提案を同じスレッドで扱う場所

という役割分担がしっくりきています。グループチャットを入れた瞬間にワークフローが劇的に変わる、というよりは、今あるやり方に少しずつ混ぜていくイメージです。

ChatGPTグループチャットの仕事での活用例

仕事の現場では、いきなりワークフローを大きく変えるのではなく、「今ある会話の延長線上で試す」くらいから始めるのが現実的だと感じました。

たとえば、次のような使い方がイメージしやすいと思います。

- 企画・マーケティング

ブレスト用のグループでざっくり方向性を話しながら、「この条件で企画案を3つ」「このターゲット向けにタイトル案を出して」などを@ChatGPTに依頼し、その場で全員で取捨選択する。 - 営業

提案メールや資料の叩き台を貼って、「この一文だけ柔らかく」「ここだけフォーマルに」といった細かいトーン調整を頼み、その場で文面を整えていく。 - バックオフィス

会議後に議事録用のメモを貼り、「決定事項と担当者ごとのToDoを箇条書きに整理して」と依頼して、たたき台を作ってもらい、人が仕上げる。

どれも「ChatGPTに丸投げする」というよりは、「人の会話ベースで進めつつ、必要なところだけAIに補ってもらう」使い方です。既存のチャットツールや会議の延長として試すと、無理なく入りやすいと感じました。

ChatGPTグループチャットを安全に使うための注意点

便利な一方で、仕組み上のリスクや前提として知っておいた方がいい点もあります。特に意識しておきたいのは次の3つです。

- 招待リンクがそのまま鍵になる

グループへの参加は招待リンク前提で、リンクを知っている人は誰でも入れます。想定外の相手に渡ると過去ログまで見られる可能性があるので、「どの範囲まで共有するか」を決めておき、不要になったらリンクをリセットする前提で運用した方が安全です。 - 参加メンバー全員に履歴とファイルが見える前提

新しく参加した人も、過去の会話や共有ファイルを遡って閲覧できます。完全な機密情報や、権限が限られている資料はそのまま貼らず、「要約だけ」「必要な一部だけ」といった扱いに分けておく方が安心です。 - 細かい権限管理はできない

「閲覧のみ」「投稿は一部の人だけ」といったロール設定は現時点ではありません。グループに入れたメンバーは、基本的に同じレベルで使うことになります。そのため、誰を参加メンバーにするか、どのテーマまでをそのグループで扱うかを最初から絞っておくのが現実的だと感じました。

このあたりを前提として共有しておくだけでも、「とりあえず触ってみる」から一歩進んだ使い方に移りやすくなると思います。

ChatGPTグループチャットはどんなチームに向いているか

ChatGPTグループチャットは、ChatGPTを「個人の効率化ツール」から、「チームの会話の中にいるメンバー」に近づけるアップデートです。

特に相性が良さそうだと感じたのは、次のようなチームです。

- すでにChatGPTや生成AIを日常的に触っているメンバーがいる

- 数人〜十数人規模のプロジェクトやチーム単位で動いている

- 「AIに聞いた内容を毎回コピペで共有する」のが少し手間に感じている

いきなり全社導入を目指すよりも、まずはテスト用のグループチャットを1つ作り、「自分たちの業務のどこにハマりそうか」を探していく。現時点では、そのくらいの距離感で試してみるのがちょうど良いと感じました。

参考リンク

- https://help.openai.com/en/articles/12703475-group-chats-in-chatgpt

- https://openai.com/ja-JP/index/group-chats-in-chatgpt/

よくある質問

Q: ChatGPTグループチャット機能とは何ですか?

A: 1つのチャットルームに最大20人までのユーザーとChatGPTを同時に招待し、全員が同じスレッド上で会話できる機能です。個人チャットとは分離されており、ChatGPTをメンバーの一人としてブレストや資料づくりに参加させられます。

Q: ChatGPTグループチャットでどんなことができますか?

A: グループを作成して招待リンクでメンバーを集め、PDFや画像などのファイル共有、Web検索、画像生成、音声入力などを同じスレッド上で扱えます。@ChatGPTでメンションすれば、その場の会話や共有ファイルを踏まえて案や提案を返してくれます。

Q: ChatGPTグループチャットから利用できない機能は何ですか?

A: Canvas、フルの音声会話モード、Python/Data Analysis、Deep Research、Tasks/Connectors/Apps、Agent mode、アカウント全体のメモリやカスタム指示などは、現時点ではグループチャットからは利用できません。

Q: ChatGPTグループチャットは無料プランでも使えますか?

A: はい、Freeプランでもグループチャットの作成・参加ができ、追加料金なしで試せます。ChatGPTの応答はGPT-5.1 Autoが使われ、画像生成やWeb検索などを行った際の利用枠は、そのリクエストを送ったユーザーのアカウント側で消費されます。

Q: ChatGPTグループチャットを業務で使うときの注意点は何ですか?

A: 招待リンクを知っている人なら誰でも参加できる点、新しいメンバーも過去の会話や共有ファイルを遡って閲覧できる点、細かい権限管理(閲覧のみなど)はまだない点を前提としておく必要があります。機密情報は要約にとどめる、不要になったリンクはリセットするなど、運用ルールを決めておくと安心です。